カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (3)

- 2025年1月 (3)

- 2024年12月 (6)

- 2023年12月 (1)

- 2023年10月 (2)

- 2023年9月 (1)

- 2023年6月 (3)

- 2023年5月 (2)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年4月 (1)

- 2022年3月 (1)

- 2020年5月 (2)

- 2020年4月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年3月 (1)

- 2019年1月 (2)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年1月 (1)

- 2017年11月 (1)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (2)

- 2017年1月 (2)

- 2016年12月 (4)

- 2016年10月 (1)

- 2016年9月 (1)

- 2016年5月 (2)

- 2016年4月 (1)

- 2016年3月 (6)

- 2016年2月 (7)

- 2016年1月 (21)

- 2015年12月 (32)

- 2015年11月 (31)

最近のエントリー

【住所】

東京都中央区銀座1-15-13

VORT銀座レジデンス802号

≫アクセスマップ

【営業時間】

平日:10:30〜21:00

土日祝日:10:00〜19:00

木曜定休

【TEL】

03-3561-5115

HOME > ブログ > アーカイブ > 体の豆知識 > 3ページ目

ブログ 体の豆知識 3ページ目

虫垂炎の治療法について思ったこと

ただその働きや存在理由は何なのかを調べる研究は行われています。

盲腸(虫垂)もその一つで虫垂炎や腹膜炎などを引き起こすこともあり、不必要と考えられていて摘出されることも多い組織でした。

実際に盲腸の手術を受けたことのある方も結構多いと思います。

しかし数年前大学院の研究機関が、盲腸にはリンパ組織があり免疫機能を高める働きがあることを発表しました。

人間の体には不必要なものなどないんだなぁ。と感心していました。

そして先日来院されたクライアントで、軽い虫垂炎の方おり少しお話をしました。

その方は軽度ということもあり、血液検査をしお薬で少し様子をみるとのことでした。

少し驚いたのが、そこの医師は盲腸の手術を積極的にすすめていたそうです。

病院によって対処が違うかもしれませんが、盲腸といえばまだまだ手術が主流なのかもしれませんね。

さて、盲腸の治療法は手術やお薬などありますが、炎症や痛みが治まっても内臓の癒着が起こることが多いです。

整体施術ではこうした内臓の癒着からおこる、体の不調にたいしてとても有効です。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

(小林整体院)

2016年12月 6日 14:35

下半身セルライトの原因

今回はセルライトについて書いていきます。

一旦できてしまうとなかなか減らないセルライト、セルライトは下半身に出てきやすいです。

一部上半身にも出てきます。

セルライトの原因は・・・

・脂肪の蓄積による血液循環が悪くなる

ダイエット後リバウンドを繰り返す。スナック菓子や甘いものをよく食べる。加工食品をよく食べる。

これらはすべて脂肪の蓄積につながります。脂肪がある程度ついてくると血液循環が悪くなり、代謝の低下や水分やリンパの流れも悪くなり

ます。

・体内への水分蓄積

濃い味付けの食べ物をよく食べる。タンパク質不足、運動不足などは体内への水分を溜め込む原因になります。

体重の増加や血行障害にもつながります。

・ホルモンの影響

下半身への脂肪の蓄積は、エストロゲンとプロゲステロンという女性ホルモンが影響していると言われています。

エストロゲンは、胸や太ももなど体の各部分に脂肪を付きやすくさせます。

プロゲステロンは、水分を体に溜め込みむくみを発生させます。

・ストレス

ストレスにより血管が収縮させ、体の末端への血流が悪くなります。

また、ストレスにより発生すると言われている活性酸素が毛細血管などを傷つけます。

・妊娠

妊娠は体型の変化もあり、エストロゲンとプロゲステロンの分泌も活発になり、

セルライトを発生させやすくなります。

・骨盤の歪み

骨盤の歪みにより、お腹、おしり、太もも周辺の筋肉が固くなり、血流とリンパの流れが滞ります。

不良姿勢にもつながり二の腕や背中や首にもセルライトが発生することもあります。

リンパや静脈などが滞りやすく、女性の体は下半身に脂肪を蓄えやすくできています。

主な場所はふくらはぎ、太もも、お尻、お腹、そして上半身では二の腕です。

どこにできても嫌なものですが、特に骨盤まわりから脚にかけては体型に関わっても来るので早めに対策を取りたいですね。

骨盤の歪み方を改善させることも重要ですが、食事とエクサイズなども重要になります。

太もも(後ろ)やお尻はセルライトはつきやすいですが比較的落ちていきやすいところなので良いのですが、

太ももの前側と膝周りのセルライトはエクササイズのやり方を誤ると細くなるどころか、大きくなってしまうこともあります。

セルライトを改善させることは大変ですが、理解を深め対策を取ることで最短での改善を目指しましょう。

(小林整体院)

2016年5月 9日 16:06

寝起きの肩こり

普段はそれほど気にならないけれど、寝起きに首や肩に痛みや凝りを感じる方はいると思います。

整体やマッサージ体操などをしてもなかなか改善されない場合は、寝具に問題があるかもしれません。

身体に合わない枕や布団、または長い間使用し続け寝具の形状が変わり

本来身体を回復させる睡眠時間に負担をかけてしまっている事になります。

この状態では寝起きに首肩が痛いのは当然ですね。

時間がたって身体が動くことにより血行がよくなることによって、だんだん気にならなくなってきます。

やわらかすぎる枕では首を痛めやすく、寝返りをうった時に首と頭がついてこないで首の骨を傷つけてしまう恐れがあります。

高すぎる枕では首の後ろが伸ばされてしまい、前側がたるんでしまい首にシワができてしまいます。

またストレートネックにもなりやすいです。

枕は頭の部分が下がっていて両側が少し高くなっているものがよいでしょう。

(小林整体院)

2016年5月 2日 16:04

便秘の原因と対処法

女性の悩みで多い便秘ですが最近は男性にも増えてきています。

1日3回食事する人が1日おきであったり、毎日出ている人であっても量は少なかったりする人も多いかと思います。

健康な人の場合、食べた食べ物は体内を24~72時間くらいで通過して排便されます。

1日に3回食べて1回の便通でしたら6回分の食事が小腸と大腸の中に溜まっていることになります。

それだけ腸内の壁こびりつきやすくなります。

週に1~2回しか便通のない人は、排泄物何日も溜め込んでいることになり、

小腸、大腸は3~4時間前に食べた新鮮な栄養素を吸収するのではなく、何日も前に食べて体内で腐り、腸の壁にこびりついた食べ物、

つまり排泄物の毒素を吸収してしまいます。

便秘の状態が数ヶ月以上続くと慢性の便秘症になり、腸の内壁に老廃物が硬くこびりついてしまいます。

1,便秘の種類

1-1,急性の便秘

一過性単純性便秘

食事や生活の変化などがきっかけでおこりますが、原因が取り除かれると治るもの。

症候性便秘

病気が原因で起こる便秘。急性のものでは腸閉塞や腸捻転で起こる。

1-2,慢性の便秘

常習便秘

便秘に悩む人の多くが当てはまるタイプ。何らかの原因で腸の働きが低下して起こる機能性便秘。以下の3種類にわけられます。

・痙攣性便秘

精神的なストレスなどにより、腸の蠕動(ぜんどう)運動が強くなりすぎておこる便秘

・結腸性便秘

結腸の緊張がゆるんで、蠕動運動が弱くなり便を十分に押すことができない。

・直腸性便秘

直腸、結腸反射が鈍くなって、便意を感じにくくなるために起こる便秘。

2,便秘の原因と対策

2-1,一過性の便秘原因と対策

- 暴飲暴食

- 生活環境が変わった

- 睡眠不足になった

- ダイエットで食事や水分量が減った

2-2,痙攣性便秘の原因と対策

- ストレスによって自律神経の働きを乱して大腸を痙攣させ便秘や下痢を引き起こす

- 几帳面、神経質な性格

無理をせず休息をとること。

2-3,結腸性便秘の原因と対策

- 運動不足

- お腹が張った感じがする膨満感

- ダイエットを繰り返す

- 老化

- 筋力不足

食物繊維を含んだ食べ物をとり腸に刺激を与える。お腹や腰をほぐす。適度に運動や筋トレをして大腸の下垂(かすい)を防ぐ。

2-4,直腸性便秘の原因と対策

- 便意があるのにトイレに行くのを我慢してしまう

便の量を増やしやわらかくする食物繊維の多い食べ物をとる。水分を多めにとる。

便意がなくても朝食後にトイレに行く習慣をつける。(続けることで便意が起こるようになります。)

3,まとめ

便秘の原因は人それぞれ違う場合が多いので、自分の便秘の原因を見つけるのが大切です。

しかし多くの場合が食生活、ストレスが関わっているので筋肉をほぐし歪みを整えることで軽減します。お困りの方はぜひご相談ください。

(小林整体院)

2016年4月 4日 15:33

顔の歪みの原因は下顎のズレ!

お顔の歪みについてお悩みの方は多いです。

顔を左右対称に近づける方法は美容外科手術と頭蓋骨矯正があります。

特に顎の部分に関しては、「切らずによくなる。」ということを知ってほしいと思います。

それぞれの特徴を理解したうえで、「自分に合っている方法。」を選んでいただくきっかけになればと思います。

美容外科手術

美容外科手術では、口の内側から手術するので傷口が目立たずに左右対称になります。

顎の歪みの原因などはあまり苦慮せず、見た目の結果を重視した方法と言えます。

頭蓋骨矯正

顔の歪みの原因を、頭蓋骨のズレという考えを元に施術を行います。

生活習慣により頭蓋骨や顎の歪みが起き、筋肉の付き方を変え見た目の変化につながるので、体のバランスを取りながら歪みを改善していく方法です。

美容整形手術を受ける前に

顔の歪みのほとんどが、顎のズレが関係しています。

そして顎のズレは9割以上の人が、骨の変形ではなく位置異常になります。

生活習慣によって顎がズレ、その状態のまま固まってしまった方がほとんどということです。

筋肉の硬直や緊張によって自分では元に戻せません。

軽い症状の方は仕事で疲れてきたり、夕方になってくると顎が歪んで来る方もいます。

頭蓋骨や背骨の施術を行うことで、頭や顎周辺の筋肉がゆるみ顎が正しい位置に戻るようにします。

機能的にもニュートラルな状態になるので、筋肉のバランスも姿勢も良くなります。

美容外科手術を否定するわけではありませんが、顎に関して言えば「切らずにすむ人が多い。」ということです。

(小林整体院)

2016年3月27日 14:12

テキストサム損傷とスマートフォンについて

スマートフォンを小指に乗せて操作する方法について

ドコモの公式サポートがツイッターで【テキストサム損傷】の危険性を呼びかけたそうです。

https://twitter.com/docomo_cs/status/573332159911612416?lang=ja

スマートフォンの持ち方で指が変形してしまったり、しびれや痛みが出ることがあるようです。

というかスマートフォンの持ち方って人によって結構違うんですね。

スマートフォンを小指に乗せて操作する方が多いみたいですね。

僕はもともと小指が短かった(多分短指症)のでスマートフォンを小指には乗せず、

豆状骨の部分に乗せていました。

赤丸の部分が豆状骨です。

この持ち方が最適というわけではありません。

今回はたまたま小指のことを注意喚起されていますが、「薬指だったら良いのか。」というわけではありません。

弱い力でも持続的に圧力がかかることで、骨が変形することはあります

。

【テキストサム損傷】の原因はスマートフォンの長時間使用なので注意しましょう。

(小林整体院)

2016年3月23日 16:36

デトックスのすすめ

体内の毒素を排出できていないとその効果は半減してしまいます。

体内に含まれる毒素により腸内細菌のバランスが崩れ、腸内物が腐敗して、せっかくの栄養素が十分に吸収されなくなります。

「体に良い物を取り入れる。」健康法はとても多いですが、体の毒素をなくすデトックスを行えばより健康で元気な生活をおくれます。

1,有害物質の種類

有害物質の種類はとても多くて完全に断つのは不可能といえます。

例えば自動車の排ガス、光化学スモッグや酸性雨などの大気汚染、食べ物に含まれる添加物や残留農薬、

シャンプーや化粧品に含まれる化学物質などなど上げていくとキリがありません。

文字通り私たちは有害物質に囲まれて生活しているのです。

2,活性酸素

体の毒素を減らす方法でポイントになるのが活性酸素を減らすことです。

活性酸素は文字通り体を「酸化」させてしまいます。

体の「酸化」は老化を早めたり、病気を引き起こしたりします。

呼吸や新陳代謝の際に発生し、ばい菌や有害物質を体から取り除く働きもあります。

問題は過剰なストレスや多すぎる有害物質により必要以上に活性酸素が増えすぎていることです。

少しでも体が酸化しないようにするためにどんなことを行えばよいか。

3,解毒のための、免疫力を高めるための体のバランスを整える8つの方法

3-1,よく噛む

唾液は体の毒素を分解する働きがあります。

唾液が出ることで殺菌したり、活性酸素を除去したりする働きの酵素が含まれています。

よく噛むことで唾液量が増えるので最低30回は噛むようにしましょう。

体内に入った有害物質は主に肝臓や腸管などで解毒されます。

肝臓は有害物質を水に溶けやすい状態にして、尿や胆汁に組み込んで体の外へ排出させます。

3-2,軽い運動

軽く汗ばむ程度の運動は自律神経を元気にして内蔵の働きを活性化します。

また継続することでストレス耐性もついてきます。

おすすめの運動はウォーキング、ストレッチ、ヨガです。

無理なく行うことがポイントです。

3-3,入浴

入浴は様々なメリットがあります。温熱による発汗、血行促進、水圧による皮膚のマッサージ効果があります。

40度前後のぬるま湯に10~20分ほど疲れるとリラックス効果も高まります。

3-4,睡眠

睡眠中は疲労回復、成長ホルモンによる組織の修復が行われます。

理想の睡眠時間は個人差がありますが7時間ほど取れると良いです。

また電気を消したり、室温を快適に保つなどの環境づくりも大切です。

寝ながらのスマホ操作は特に注意しましょう。

3-5,腸の働き

免疫の働きの中でも腸は大切です。特に便秘は禁物です。水分不足は便秘の原因になるので水分補給は豆に行いましょう。

常温の水や白湯がおすすめです。

食事は食物繊維を含むものを積極的に摂りましょう。

3-6,骨格の歪み

背骨がゆがむと血液量が減ったり、正常は白血球が作りにくくなります。

背骨から出ている神経は体の各器官につながっているため歪んでいると、脳からの神経伝達がスムーズに行われません。

長期間歪みをほおっておくと内蔵も圧迫しトラブルの原因になることも多いです。

3-7,紫外線

紫外線を浴び続けていると活性酸素が蓄積し、皮膚の老化、白内障、皮膚がんの原因になる恐れがあるのでしっかり対策しましょう。

紫外線量が強いのは午前10時から午後2時までと言われています。

日傘や帽子、UVカット製品などを使用しましょう。

3-8,呼吸

呼吸で大切なことは鼻呼吸です。

口は本来呼吸器では無いですが、無意識で口呼吸をしている方は多いです。

口呼吸を続けていると鼻で殺菌されるべき菌がそのまま体内に入ってしまうので、普段から意識して鼻呼吸を行いましょう。

4,まとめ

体の毒素を排出することで血液もサラサラになり、その結果肌も内側から綺麗になり免疫力も高まり新陳代謝も良くなります。

結果的に体重も落ちダイエットにもなるのでいいことばかりです。

ぜひ試せることからチャレンジしてください。

(小林整体院)

2016年3月11日 16:37

顎を歪める仕草、姿勢の紹介

顎の歪みは顎が痛い、口が開かないなどだけでなく、ほうれい線や顔のむくみや顔の歪みの原因にもなります。

あなたはうっかり歪みを引き起こす仕草をしていないかチェックしてみてください。

1,8つの顎を歪める仕草と姿勢

1-1,頬杖

デスクワーク、物事を考えるとき、横になりながら本を読んでいる時などにうっかりしてしまうしぐさ。支えている程度の力でも繰り返すことで徐々に骨がズレてきます。

頬杖をする際は、首を傾けている場合が多く首の歪みにも影響があります。

1-2,片側噛み

片側でものを噛むことを続けていると、よく使う側の歯がすり減ってきます。

するとすり減った方へ顎が偏り、よく使う側のかみ合わせの高さは使わない側に比べて低くなることが多いです。かみ合わせが低くなると筋肉が顎の骨を引っ張り、緊張して固くなります。

1-3,うつ伏せ、横向きで寝る

横向きで寝るときの、顎の位置に対して枕が高すぎると顎を押してズレてきます。

弱い力ですが数時間その状態が続くことで顎には少しづつ負担が蓄積されてきます。

うつ伏せでは横向きより顎への負担が増え、更に首も横を向いているので首の歪みにもつながります。

1-4,楽器

楽器の演奏は体に大きな負担をかけますがバイオリンやトランペットやフルートといった管楽器などは特に首肩と顎に負担がかかります。

1-5,不良姿勢と骨格の歪み

座るときに足を組む、横すわりをする、同じ方の肩でバックを掛ける、ヒールを履くなどをしていると筋肉がコリ、骨盤を含めた骨格が歪みます。

骨盤が歪むことで骨盤に乗っている背骨が歪み、その歪みは頭蓋骨や顎にも波及します。

1-6,食いしばりと歯ぎしり

現代社会はなにかとストレスがたまりやすいですね。

職場や家庭の人間関係、騒音、大気汚染など気づかないうちにストレスを溜め込んでいます。うまく発散できれば良いのですがなかなかそれができずに、歯をグッと噛みしめてこらえる方が多いです。

本人に噛み締めの自覚がなくても、睡眠中に無意識に歯ぎしりをしてしまうこともあります。寝ている時の歯ぎしりは100キロ以上の負荷が顎にかかっていると言われています。

このような状態が毎晩続くと、顎や頭蓋骨を歪めるだけでなく、首や肩周辺の筋肉のコリや精神的な異常をきたすこともあります。

1-7,歯の治療

虫歯の治療で歯の削り過ぎや、クラウン(かぶせもの)の高さによってかみ合わせに狂いが出ることもあります。患者の回転率を気にしていているところや、腕の悪い歯医者にかかると歯の治療があだとなります。

虫歯を放置しているのは論外と言いたいところですが、「痛みがないとつい歯医者に行かなくなる。」という人は意外に多いです。

1-8,歯列矯正

キレイな歯並びの人が必ずしもかみ合わせが良いとは限りません。

見た目だけのために必要な歯を抜かれたり削られたりすることで、顎が痛い、口が開かない、首が痛い、夜眠れないなどの体調不良が起こります。

見た目だけでなく、上の歯と下の歯の接触状態が良いことが本当の機能的で美しい歯といえます。

2,顎の歪みを整える簡単エクササイズの紹介

2-1,顎を整えるエクササイズ①

- 口を軽く開ける。

- 下顎を前に突き出す。

- 元に戻す。

- 1~3の動作10回を1セットとして朝昼晩行う。

2-2,顎を整えるエクササイズ②

- 口を軽く開ける。

- 下顎を左に動かす。

- 下顎を右に動かす。

- 1~3の動作10回を1セットとして朝昼晩行う。

3,まとめ

急に歪みを引き起こす仕草を完全にやめることは難しいと思います。

まずは少しずつでいいので歪み仕草を減らしていきましょう。

(小林整体院)

2016年2月21日 16:35

放おっておくのは危険!?肩こりから派生する3つの症状

日本人の約7割の方が悩まされ、国民病と言われる肩こり。

肩こりは様々な原因から起こりますが、これをそのままにしておくと頭痛、めまい、自律神経失調症などに派生することがあります。

1,肩こりの原因,代表的な原因をご紹介します。

1-1,長時間同じ姿勢でいる

デスクワークの方に多い原因です。長時間同じ姿勢でいることで血行が悪くなり肩こりが起こります。特にうつむいた姿勢や猫背でのパソコン作業は、約6キロもある頭の重さの負荷もかかり首に大きな負担がかかりストレートネックを引き起こす危険性があります。

1-2,目の使いすぎ

パソコンにもいえますが、最近ではスマートフォンやタブレット端末などが普及して、暇さえあれば使っている方も多いと思います。

ピントを合わせたり、目玉を動かすのも筋肉が使われています。目を使いすぎることで疲れがたまりこれが首や肩を緊張させます。

1-3,体を冷やしている

若い方に多いのがお風呂はシャワーだけで済まし、湯船に浸からないというもの。

これでは筋肉はなかなかほぐれず、徐々に体に疲労が蓄積していきます。

湯に浸かることで体を温め、自律神経のバランスも整えてくれます。

忙しかったり、めんどうかもしれませんが週に2,3日でもいいので入りましょう。

1-4,寝不足

ただ立っているだけ、座っているだけでも首は重い頭を支えています。

睡眠時間が少ないと首の筋肉を休めるも減るので、首に疲労がたまります。

1-5,女性に多い原因

ネックレスで首肩がコリます。

ネックレスは軽いものですが、長時間つけていると首に負担がかかります。

また、ネックレスの素材が体に合っていない場合も体に不調をきたすこともあります。

当院でも、施術後は肩がすっきりしてもすぐにぶり返す人がいました。

原因を探るためにヒアリングを行っていくと、ネックレスをよく付けるとの事だったのでしばらくの間、外して生活してもらうようにしました。

すると施術後に肩こりが起こることもなくなりました。

2,背骨の中には脳からつながっている中枢神経というものがあります。

ここから出ている自律神経や末梢神経が体中につながっていて、脳からの指令を伝達します。首が歪んだり疲労したりすると神経にも影響して、伝達がスムーズに行われず体のいろいろなところで不調になってしまいます。

2-1,緊張性の頭痛

頭を締め付けられるような鈍い痛みが長く続くのが緊張性頭痛の特徴です。

デスクワークなどでうつむいた姿勢が続くと、首が歪み筋肉もコリます。

首のコリが首の神経を圧迫し、これにより頭痛が起こります。

薬で抑える方法がありますが、これは一時的に痛みを抑えているだけで薬の効果がきれると再び痛みが出てきます。

※経験したことのないような激しい頭痛などは、命に関わる病気の可能性もあるので病院で診察を受けましょう。

2-2,めまい

めまいは感じ方が人によって違うことが多く、「天井がぐるぐるまわる。」「地面がふわふわ揺れる。」などがあります。

低血圧や貧血を起こしやすい人は心臓の働きが弱い傾向があります。

首がコルことで脳への血行障害も起こりやすく、中枢神経も圧迫されめまいが起こります。

耳鼻科に通っていてもなかなか症状が治まらない場合は、首コリが原因の可能性が高いです。

※めまいや耳鳴りの症状ではまず耳鼻咽喉科で診察されると良いです。

めまいの他に手足のしびれ、激しい頭痛、人や物が2重に見える、などの症状もある場合は、総合病院で診察をされるのが良いです。

2-3,自律神経失調症

自律神経の働きは体温の自動調節、心臓や胃腸の活動など意識しなくても動いてくれる大切な働きがあります。

首には自律神経に影響するエリアがあり、首のコリと歪みが神経の圧迫とそのエリアの血行不良を招き自律神経のバランスを崩してしまいます。

自律神経失調症になると自律神経が過剰に働いたり、逆に働くなったりして体に様々な不定愁訴が起こります。

3,どこでもできる簡単肩こり体操

3-1,首反らし体操

1,頭の後ろで手を組みます。

![IMG_2088[1]_R.jpg](https://www.setsuna-seitai.jp/blog/upload_images/IMG_2088%5B1%5D_R.jpg)

2,天井を見るように上を向く。(腰は反らないように。)

![IMG_2087[1]_R.jpg](https://www.setsuna-seitai.jp/blog/upload_images/IMG_2087%5B1%5D_R.jpg)

3,上を向いたまま30秒。

4,1~3の動作を2回を1セットとして1日数回行う。

3-2腕振り体操

1,肩の力を抜いて腕を前に出す。

![IMG_2089[1]_R.jpg](https://www.setsuna-seitai.jp/blog/upload_images/IMG_2089%5B1%5D_R.jpg)

2,振り子のように腕を後ろへ振る。

![IMG_2090[1]_R.jpg](https://www.setsuna-seitai.jp/blog/upload_images/IMG_2090%5B1%5D_R.jpg)

3,腕を前に戻す。

4,1~3の動作を10回を1セットとして1日数回行う。

まとめ

現代社会において首肩に負担をかけないで生活するのは難しいですね。

首には筋肉だけでなく大切な神経が収まっています。

様々な不調に発展する前に、定期的に首肩の負担を減らして上げることが重要です。

体操も簡単なので是非試してみてください。

(小林整体院)

2016年2月13日 13:42

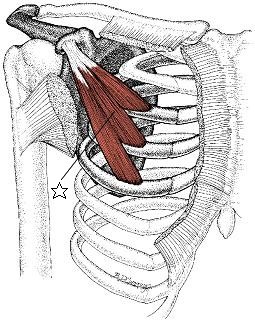

猫背を直すには小胸筋が重要

上半身の姿勢を決めるのに重要な部分は背中です。

特に肩甲骨を含む肩関節になります。

肩甲骨は背中、肩、腕、胸など上半身のほとんどに影響を与えます。

ですので、肩甲骨とそれに関連する筋肉を調整することで上半身は変化します。

姿勢に関するお悩みも多く、特に姿勢を気にしている方の多くが胸をグンと張っていますが、これでは良い姿勢とは言えずそれにより体に無理がかかり負担になっていることが多いです。

いちがいに「猫背」が不良姿勢と言い切れない部分もありますが、肩が前に入りすぎている原因に小胸筋という筋肉が関わっている場合が多いです。

↑

赤い部分が小胸筋

小胸筋が緊張していると、肩を前側に引っ張るのでいわゆる「猫背」になります。

女性の場合はバストアップの弊害にもなります。

見た目が変わるだけでなく、呼吸が浅くなり体力や気力も減り、肌荒れなども引き起こします。

肩が前に引っ張られることで、首や背中の筋肉も引き伸ばされるので、肩こりや背中のコリなどもでてきます。

小胸筋の硬さを取ることで、姿勢を含めた様々な不調が改善するのです。

京橋、宝町、丸の内エリアで小顔矯正、骨盤矯正サロンをお探しの方は

銀座一丁目にある小林整体院までお気軽にご相談ください。

(小林整体院)

2016年2月 1日 11:56